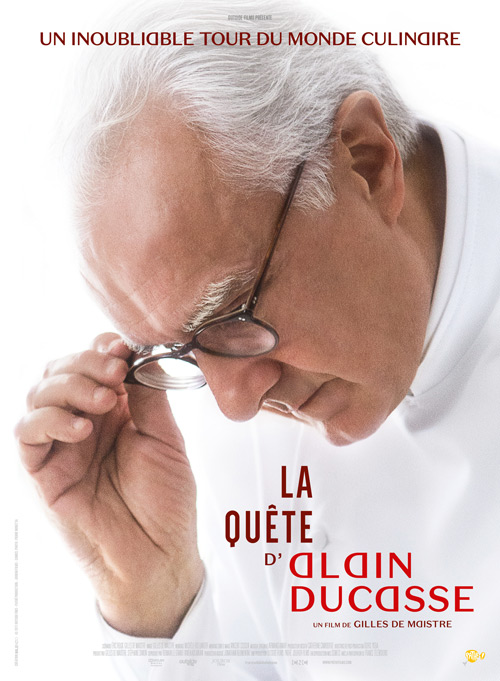

Réalisé par Gilles de Maistre, La Quête d’Alain Ducasse est un documentaire consacré au chef le plus reconnu dans le monde. La sortie au cinéma de ce documentaire est prévue pour le 11 octobre 2017.

Un inoubliable tour du monde culinaire

Quelle peut être la quête d’Alain Ducasse, le petit garçon des Landes devenu aujourd’hui le chef et mentor le plus reconnu de la cuisine dans le monde ? Que cherche un homme qui semble avoir déjà tout ? 23 restaurants dans le monde, 18 étoiles Michelin, Alain Ducasse ne cesse de créer des adresses qui plaisent à notre temps, de bâtir des écoles, de pousser les frontières de son métier vers de nouveaux horizons, sa curiosité n’a pas de limite. Il sillonne le monde sans relâche, car pour lui la cuisine est un univers infini. Cet homme public, si secret pourtant, a accepté d’être suivi pendant près de deux ans, nous ouvrant ainsi les portes de son univers, en perpétuelle évolution.

Qu’est-ce qui fait courir Alain Ducasse ?

D’où le chef pluri-étoilé, à la tête de dizaines d’établissements aux quatre coins de la planète, puise-t-il sa boulimie de nouveaux challenges ? Pour le découvrir, le réalisateur Gilles de Maistre a traqué de près, pendant 18 mois, l’insigne Monégasque. De Paris à Tokyo jusqu’à Rio, en passant par la Chine, les États-Unis, Monaco, les Philippines et… la Mongolie, Gilles de Maistre a été de tous les départs, de tous ses périples à l’étranger. Se fondant dans le décor, compagnon de route et témoin discret aux commandes d’une caméra sachant s’effacer, de Maistre a bénéficié d’un accès privilégié, auparavant jamais accordé : la proximité immédiate avec l’immense cuisinier. Pour saisir, l’homme, le vrai, au-delà de l’image officielle du grand chef de la haute cuisine française.

Au fil des images s’y révèle l’ancien fils d’une ferme du Sud-Ouest landais toujours fidèle à son credo du beau et du bon, attentif aux cultures d’ici et d’ailleurs. Mais aussi l’homme d’affaires intime des plus grands, militant en même temps ardemment pour le maintien des traditions des artisans et des paysans. Ambassadeur de la cuisine de la naturalité, entre tradition et modernité, Alain Ducasse parcourt la planète, sans cesse en mouvement, aujourd’hui ici et demain là – dans son école de cuisine de Manille pour la réinsertion sociale des enfants de la rue, au Château de Versailles pour redorer les fastes des grands Dîners des Rois – habité par l’urgence de tout connaître, de tout comprendre. De tout goûter (de la vie). Voici LA QUÊTE D’ALAIN DUCASSE. Une vocation, une destinée.

Interview d’Alain Ducasse

Propos recueillis par Andrea Petrini le 18 juillet 2017 à Paris.

Disons-nous la vérité Alain, ce film était-ce un désir, une commande de votre part ?

Pas du tout. Je ne suis en aucun cas l’initiateur. Pendant un an, Gilles de Maistre est venu me voir pour me parler de son projet, essayant de me convaincre. À chaque fois je me défilais, répondais que, non, ça ne m’intéressait pas, que je n’y voyais aucun intérêt. Lui rétorquait : « Mais non ce n’est pas du tout ça : ce sera un vrai film, pas un docu de plus, conçu pour le cinéma, pour le grand écran ». Bref, ça a duré plus d’un an comme ça. Puis un jour, un ami commun, le journaliste Eric Roux, m’appelle et me dit : « Alain, arrête de faire le difficile, Gilles est vraiment quelqu’un d’extraordinaire. Il faut absolument que tu acceptes de le rencontrer avec Jérôme Seydoux, le président de Pathé.» Nous déjeunons et là ils repartent à l’attaque. Ils me disent qu’ils veulent absolument faire ce film pour le cinéma, que ce sera avec moi ou alors il ne se fera pas. Ils me martèlent leurs arguments : « On veut être vos yeux pour raconter ce que vous voyez dans le monde. On est curieux de savoir ce que vous faites quand vous explorez la planète, ce que vous cherchez en Chine, au Japon, au Brésil, lors de vos voyages professionnels tout le long de l’année. On veut avoir accès à l’homme Alain Ducasse pour retranscrire sa quête incessante. »

Pourquoi avez-vous changé d’avis ?

Ils m’ont eu à l’usure. Je leur ai expliqué que je craignais le côté chronophage, l’ingérence dans ma sphère privée. De me retrouver éventuellement devant le fait accompli d’un film à charge. J’avais été échaudé par ce qui était arrivé à l’œnologue Michel Rolland dans le documentaire MONDOVINO de Jonathan Nossiter. Par hasard, j’ai rencontré Rolland quelques semaines après la sortie du film. À ma question « Comment as-tu fait pour te faire piéger de la sorte ? ». Il m’a répondu que lorsqu’on vit pendant des semaines, voire des mois, en présence d’une ou plusieurs caméras qui tournent sans arrêt, te suivant partout lors de tes déplacements, sur ton dos d’un endroit à l’autre, on ne sait plus qui fait quoi, si on est dans la sphère du in ou du off. Voilà ce que je craignais, le piège du documentaire à charge. Même si je n’ai absolument rien à cacher. Mais on n’est pas du tout dans une enquête journalistique, plutôt un journal de bord. Connu depuis des années pour ses documentaires immersifs, Gilles travaille en solo, caméra à l’épaule. Habitué à tourner dans des situations souvent délicates, voire périlleuses, il a appris à se faire discret, à se faire oublier.

C’est donc cette souplesse du tournage qui a eu finalement raison de vos réticences ?

Entre autres. Gilles a accepté quelques règles du jeu. Nous souhaitions que le film ne suive pas des parcours rigides, qu’il relève du naturel, que le tournage reflète mon agenda des voyages, les gens que je rencontre, les restaurants que je visite. Ce qui a permis d’instaurer une relation de confiance et de fluidité. Il n’était pas question de faire un film publicitaire.

On sent le point de vue de Gilles de Maistre, ce qui l’intéresse, son regard à la bonne distance. Mais le scénario est suffisamment lâche pour éviter le ressenti d’un chemin de fer rigide.

Nous n’avons jamais œuvré pour forcer le trait. Les différentes séquences correspondent aux différents voyages que j’effectue, en moyenne tous les trois mois, pour visiter mes restaurants à l’étranger. Évidemment, Gilles n’a pas tout gardé. Sur les centaines d’heures de rush, il n’en a gardé qu’une heure trente, mais l’essentiel est là. Les images sur le vif, les odeurs, les rencontres avec mes collaborateurs… C’est son film, pas le mien, sa vision des choses. Gilles devait faire des choix. Il n’a pas gardé le chapitre sur mon restaurant à Las Vegas : c’est super beau, on fait des centaines de couverts par jour, ça marche à fond mais… Mais ça n’ajoutait rien.

Le scoop du film c’est qu’on vous découvre souriant, curieux, les yeux pétillants, tout le temps en train de tester, de goûter, de picorer, de manger non-stop, en ville, à la campagne, en jeans et sans cravate, loin de l’image un peu rigide et technocratique, avec laquelle, vous êtes parfois associé…

Peut-être parce que je suis heureux de faire ce que je fais. Si je n’avais pas été cuisinier, j’aurais sans doute été voyageur. Les voyages forment la jeunesse, ouvrent de nouveaux horizons et justement pour ça te rendent modeste. Mon plaisir, c’est de découvrir sans cesse de nouveaux lieux, de nouvelles cultures, des hommes, des techniques et savoir-faire. Comment réussir à être encore étonné par ses propres restaurants ? Difficile certes, mais on peut y arriver. Chacun doit avoir son trait propre, sa personnalité. À Tokyo, on me voit au restaurant Beige. Je goûte les nouveaux plats de mon chef, Kei Kojima, un collaborateur depuis bientôt vingt ans. Je le rassure, tout est très, très bien, terriblement bon… Mais il manque un truc, ça pèche en niaque, en aspérité…

Aspérité, voilà le mot qui revient le plus souvent au fil du film…

Aspérité évoque la notion de contraste, de tension – d’affirmation d’une différence. D’une personnalité. Dans ce métier, si tu ne cultives pas ta propre différence, t’es mort. Assumer sa propre identité, trait par trait, presque comme une caricature positive. Moi, je prends autant de plaisir à manger des pattes de poulet gluantes, gélatineuses, dans un restaurant populaire en Chine – un truc si popu qu’aucun de mes collaborateurs n’avait osé m’y inviter – que dans un très grand restaurant. De quoi ma quête est-elle faite ? De la poursuite de l’excellence, toujours, être sans cesse le meilleur dans la catégorie où l’on a choisi de s’inscrire. Que ce soit une table à 20 ou à 1 000 euros. Voilà pourquoi je pratique le grand écart, je créé des restaurants de très haute gastronomie mais aussi des bistrots, je conseille des établissements scolaires ou le monde médical pour leurs espaces de restauration. Sans pour autant me gargariser bruyamment d’une forme d’engagement social.

À Manille, on découvre pourtant votre école culinaire où vous formez des enfants sauvés de la rue…

Il se passe quelque chose, c’est une séquence émouvante, on sent que Gilles aussi est concerné, lui qui dans sa carrière de documentariste a filmé souvent des enfants vivant dans les rues. Il y a 10 ans Ducasse Education a ouvert une école de formation à Manille qui intègre depuis quelques années des jeunes défavorisés pour leur apprendre un métier, les sortir de la rue. La cuisine peut être un levier social, c’est un métier qui permet aux meilleurs de s’insérer. J’espère qu’un jour, un de ces enfants de Manille deviendra le chef d’un de mes restaurants. Dans notre industrie, il y a une force de métiers non délocalisables qui œuvre pour une véritable ascension sociale. J’aime bien rappeler que 85 % de mes collaborateurs sont arrivés comme commis ou stagiaires au sein de l’entreprise.

On vous voit aussi vous investir auprès de l’Italien Massimo Bottura, et de son projet du « Refettorio », en cuisinant pour les démunis des favelas de Rio…

Oui, j’adore Massimo, et son projet éducatif contre le gaspillage alimentaire est vraiment génial. Il prouve qu’en cuisine rien ne doit se jeter, qu’on peut nourrir très bien, même avec peu d’ingrédients. Tous les plus grands chefs de la planète répondent volontiers à l’appel de cette initiative itinérante que Bottura, le cuisinier de l’Osteria Francescana, l’un des meilleurs restaurants au monde, s’apprête à exporter, après Milan, Rio et Londres, aussi au Canada, aux États-Unis. Ce jour-là à Rio, nous n’avions que des sardines, du manioc et des bananes. Presque rien mais assez pour donner à manger à des gens qui en ont besoin, partageant ensemble autant la nourriture qu’un sentiment de plaisir, de dialogue, de rencontre. Non, nous n’avons pas changé leur vie. Nous n’avons que partagé le bonheur d’un moment. Et cela n’a pas de prix.

De l’autre côté du spectre social, il y a la préparation et l’ouverture du restaurant Ore de Ducasse au Château de Versailles qui est le fil conducteur du film…

Évidemment, là il y a un gap énorme. Versailles, c’est un projet fou : réinterpréter trois siècles plus tard, dans une vision contemporaine, ce que les rois auraient conçu dans la justesse de leur tradition. Mais attention, la tradition n’a pas toujours raison. Il faut juste en garder l’ADN, la faire évoluer, la bousculer. À Versailles, nous avons énormément bossé avec les conservateurs du Château, étudié les menus historiques, réinterprété avec un costumier les tenues originelles. Ce n’est pas un pastiche mais une relecture contemporaine de trois siècles de tradition pour aboutir à cette forme grandiose d’accueil et de cuisine, infiniment meilleure, plus précise, radicalement épurée. Où le luxe ne devient jamais anecdotique.

Versailles et les favelas, la Mongolie… toujours le grand écart.

Mais tout est lié. C’est ce qui est parfois difficile à comprendre et que Gilles réussit à montrer. C’est un privilège qui nous est donné de pouvoir accueillir le président français avec le président russe ou américain respectivement à Versailles ou au Jules Verne, ou encore le président de la Mongolie au Plaza Athénée… Cette dernière histoire est incroyable. Le président du pays devait venir en visite officielle à Paris. C’était le vendredi du Bataclan. Paris en état de choc. L’Élysée a juste eu le temps de réagir et de préciser que la réception est annulée. Je me porte volontaire pour accueillir le président mongol au Plaza Athénée. Du coup, quelques mois plus tard, il m’invite à découvrir le pays. D’où la séquence, assez surréaliste j’en conviens, au milieu de la steppe et de nulle part lorsqu’on voit apparaître derrière des nuages de poussière une moto qui s’approche de nous. « Voilà notre premier client », je ris. Ce n’est pas une blague, nous y pensons sérieusement à notre futur restaurant en Mongolie…

On voit aussi Laurent Fabius, François Hollande…

Lors de la réunion pour la COP21 sur le changement climatique en décembre 2015, j’avais proposé à François Hollande d’organiser une réception pour les chefs d’État en cohérence avec son sujet. Un grand dîner pour 32 présidents mais à moins de vingt euros par personne. Pour un menu uniquement composé de légumes, de graines, de poissons de pêche durable, de racines. Un geste symbolique, politiquement assumé pour montrer au monde qu’on pouvait faire un grand dîner modeste. François Hollande était pour, mais l’histoire en a décidé autrement. Déçu, deux mois plus tard, j’ai invité Hollande à déjeuner dans l’aquarium, la table privée logée en face du passe dans les cuisines du Plaza Athénée. Je lui ai servi le menu auquel… il avait échappé. Dans ce grand menu de cuisine modeste, il y avait de l’amertume, de l’acidité. La cuisine de la naturalité à la portée de tous. Hollande a adoré, il m’a dit combien il regrettait cette occasion ratée dont il n’était pas le responsable. Mais c’était, j’en conviens, peut-être trop radical pour le système, pour l’establishment élyséen.

Interview de Gilles de Maistre

Propos recueillis par Andrea Petrini le 19 juillet 2017 à Paris.

On vous connaît pour votre activité de cinéaste et de grand reporter, jonglant sur tous les fronts, de la fiction à la production en passant par des documentaires en immersion profonde sur des sujets graves tels que les exclus de la société ou les enfants plongés dans l’enfer de la guerre. Autant dire qu’on n’attendait pas le journaliste-documentariste, récompensé du prix Albert Londres en 1990, aux commandes de ce projet consacré à Alain Ducasse, l’un des plus grands chefs de la planète. D’où vient votre intérêt pour le monde de la cuisine ?

Il ne date pas d’hier. Je suis originaire d’un milieu où la cuisine a toujours été importante, un facteur de cohésion familiale. Pendant mon enfance, le repas incontournable du dimanche à midi était un vrai rendez-vous qui ressoudait les liens. Mon père savoyard m’a transmis le culte des produits, des ambiances festives, des odeurs, des plats traditionnels, du partage autour d’une table. Déjà petit, je fréquentais assidûment les restaurants avec mes parents, je classais même mes adresses préférées. La cuisine fait donc partie de mes gènes, elle est toujours demeurée nichée quelque part dans ma formation disons émotionnelle. Sauf que je n’en ai pas fait le tremplin de ma carrière journalistique. Mais, petit à petit, au milieu de plein d’autres projets, elle s’est frayée sans crier gare son petit chemin dans mon centre d’intérêts. Il y a une quinzaine d’années, j’ai participé à une série de documentaires, qui a eu un certain succès, on l’a beaucoup vue ici en France notamment sur Arte, sur des cuisiniers d’avant-garde, apparemment aux antipodes d’Alain Ducasse. On les appelait «Les alchimistes du fourneaux », ces chefs qui prônaient l’intervention de la science, de la chimie en cuisine, dite alors moléculaire : le Catalan Ferran Adrià du restaurant El Bulli et l’Anglais Heston Blumenthal du Fat Duck à Bray. Mais aussi le Français Pierre Gagnaire qui fut le premier à incarner cette tendance chez nous en travaillant étroitement avec le physico-chimiste Hervé This.

En effet, on tient là des « expérimentalistes » aux pratiques de cuisine assez éloignées de la primauté de l’excellence et de la naturalité si chères à Alain Ducasse…

La cuisine est un univers en tous points passionnant parce qu’il est très varié. Elle est un point de vue sur la vie des hommes, une des plus belles manières de raconter la culture, le génie humain, sa diversité… Il y a les classiques, les modernistes, des écoles de pensées qui dialoguent, qui se heurtent entre elles. Se nourrissant de tout ça, il y a aussi la nouvelle génération qui monte et doit trouver sa place, s’affirmant en tenant compte de ses propres rêves et exigences sans oublier tout ce qui l’a précédée. Pour la chaîne Cuisine TV j’avais aussi participé à « Coup de Jeune », une série d’émissions consacrée aux dernières générations, au renouveau qui vient, en filmant notamment à l’époque deux astres naissants, Bertrand Grébaut du Septime à Paris et Alexandre Couillon de La Marine à Noirmoutier. Mais depuis longtemps, je caressais l’idée de faire quelque chose de plus ambitieux que tous les docus et émissions que l’on voit à la télé, un projet pensé et réalisé pour le grand écran. Pour conférer à la cuisine les honneurs du cinéma, on avait absolument besoin d’un personnage à part, qui a changé les arts culinaires de ce siècle, mais dont mis à part son image médiatique on ignore presque tout, non seulement sa vie privée, mais surtout sa méthode de travail, son feu intérieur. Le nom d’Alain Ducasse s’est imposé tout naturellement. Eric Roux, avec qui j’avais collaboré et qui le connaissait personnellement, m’a conforté dans cette intuition. Pari risqué, ce n’est pas gagné, mais essayons m’a-t-il dit…

À ce que j’ai compris, ce fut là le début d’une longue période de tractations, de travail au corps pour convaincre Alain…

Notre première rencontre s’est moyennement passée, en effet. Moi, j’étais impressionné, pressé de le convaincre, lui était assez froid, distant comme il peut l’être parfois en présence d’interlocuteurs à qui il ne sait pas s’il peut faire confiance. Bref, il ne m’adressa presque pas la parole. Sinon pour répéter de manière automatique qu’il ne comprenait pas l’intérêt du projet, qu’il se méfiait de la télé et des images et que c’était totalement inintéressant de faire un film sur lui. Pendant un an, on a fait des va-et-vient essayant de lui faire comprendre qu’on lui proposait un projet totalement différent. Quelque chose d’inédit, de jamais vu. Au fil des rencontres, je crois qu’il a commencé à comprendre que je voulais montrer seulement qui il était vraiment, loin des clichés et des a priori sur lui. Je lui ai dit aussi que ça allait être avec lui ou alors que ça capoterait, que ça n’aurait pas eu de sens de le faire avec un autre grand chef, qu’il n’a pas d’équivalent. Que s’il montait à bord de ce film ambitieux, à la hauteur d’un restaurant trois étoiles, il fallait qu’il se fasse à l’idée d’être suivi et filmé partout, pendant au moins 18 mois, mais de manière discrète, lui m’offrant honnêtement de filmer sa vie et moi respectant la réalité de sa personnalité. Au bout de tous ces atermoiements, il a vu que j’insistais, que je tenais vraiment à ce que ce film voit le jour. J’ai dû gagner, avec la curiosité suscitée par tant d’acharnement, aussi un peu de son respect. Mais il ne tranchait pas et on faisait toujours du sur place. Un an, jour pour jour après notre première rencontre, sa plus proche collaboratrice, Emmanuelle Perrier, me faisait toujours part de son scepticisme : « Je connais le chef depuis vingt ans, normalement il m’arrive de prévoir, d’anticiper même ses décisions, mais alors là… je navigue à vue, je n’ai aucune idée sur le possible dénouement de l’affaire. » Et enfin, un jour, alors qu’on s’y attendait plus, il a lâché : « Ok, on y va. » Encore aujourd’hui, trois ans plus tard, Alain me taquine, malicieux : « Gilles, finalement on l’a fait votre film mais moi, hein, je ne vous ai jamais clairement dit oui, n’est-ce pas…? »

Finalement, c’est votre pugnacité qui a eu raison de ses résistances ?

En partie oui. Mais c’est surtout l’assurance de ma vision ouverte, la transparence d’un rapport privilégié sans ingérences, moi tout seul derrière la caméra, et d’une véritable inscription dans le temps. C’est ma méthode de travail. Prendre tout le temps possible, sans me poser de restrictions, sans projet pré-conçu, ne jamais se laisser imposer des décisions dans l’urgence. Rester ferme sur des questions d’éthique sans céder à la tentation d’aller faire les poubelles pour traquer l’objet du film dans ses contradictions. Au contraire, je tenais à ce qu’il y ait une proximité, je dirais presque une «coolitude» entre nous. Pour mieux garantir une transparence, une sincérité, condition indispensable pour que ce film grand public sonne juste et vrai. Quand je dis grand public, ce n’est pas péjoratif, je veux dire pas conçu uniquement pour les afficionados de la cuisine ou juste fabriqué avec les codes des films d’auteur. Évidemment, pour l’apprécier, il faut s’intéresser un tantinet au monde des fourneaux, aux chefs. Mais tout ce que l’on voit dans le film est aussi transposable dans plein d’autres domaines, à n’importe quelle autre activité. Jérôme Seydoux, le patron de Pathé, m’a très justement dit que pour lui on a réalisé un film sur un grand chef mais aussi sur le management et l’excellence. Il y a en effet derrière le grandissime cuisinier qui sait déléguer aux fourneaux, une capacité unique à gérer les relations humaines et à chercher partout la perfection en chacun, en chaque chose ou produit. Quand l’on sait combien c’est difficile aujourd’hui d’avoir un bon cuisinier, un bon maître d’hôtel ou un sommelier de confiance dans des postes de responsabilité, ici dans le cas d’Alain Ducasse on parle de 2 000 voire 3 000 personnes qui travaillent pour son groupe dans le monde. Derrière son image un peu froide et distante, Alain Ducasse a le don de savoir se connecter avec les gens, de les percer à jour. On le voit bien à l’écran, il est ferme mais gentil, franc et parfois rugueux mais avec un grand sens de l’humour, on peut se moquer de lui, il apprécie même. Il sait imposer par son aura une vraie empathie avec tous ses collaborateurs. Voilà l’une de ses forces majeures.

L’avez-vous vu évoluer au fil du tournage ?

Non, pas vraiment. Le jour du premier tour de manivelle, cela faisait plus d’un an qu’on se fréquentait, on avait depuis appris à se connaître. Il était donc très naturel face à la caméra, en confiance. Tout ce que l’on voit à l’écran est vrai, sans trucages, filtres ou censure. Personne ne le connaît véritablement, il est en cuisine mais pas aux fourneaux. Il voyage, rencontre des gens, goûte des produits, crée des liens, saisit des opportunités, rêve d’ouvrir des restaurants. Dans sa quête de globe-trotteur, il ne s’arrête jamais. On voit bien qu’il prend un plaisir immense à tout ce qu’il fait, on retrouve sa part d’enfant toujours enthousiaste de la vie. Il peut être parfois dur, cassant. Mais il est fondamentalement quelqu’un de bien et est très loin de l’image monolithique de businessman qu’on lui donne souvent trop rapidement. C’est d’ailleurs la partie de sa vie qu’il aime le moins, et son moteur, loin de l’argent, c’est sa passion. Le suivre, franchement ce n’est pas gagné, c’est un sport de combat à l’image de sa boulimie de connaissance légendaire…

Vous avez pris beaucoup de kilos sur le tournage ?

Il valait mieux ne pas savoir. À partir du premier voyage, à Pékin, pour l’ouverture d’un grand restaurant dans l’optique du premier futur trois-étoiles chinois, un projet qui depuis a été retardé, le régime fut implacable : on mangeait au restaurant jusqu’à 5 fois par jour. Et, évidemment, pas qu’un plat, mais des menus entiers. Il nous est arrivé de faire trois dîners dans la même soirée, de quitter une table pour foncer vers une autre. Et recommencer. Quand il mange, les yeux d’Alain brillent. On voit dans son regard l’ordinateur intérieur qui « processe » toutes les datas, trie et classe les infos, digère les données, fait les rapprochements entre goûts, saveurs, textures, techniques, tire ses conclusions. Certains, sûrement ceux qui ne le connaissent pas, assument que Ducasse cultive un côté machiavélique…

Que voulez-vous dire exactement ?

Ils l’associent aux grands de cette planète. Certes, il côtoie les puissants, s’intéresse à la politique, il ne s’en cache pas. Il cuisine pour Hollande et Fabius, Trump, Poutine et Macron. Mais au fond il est resté le fils de paysans landais dont l’enfance à la ferme a nourri toute sa formation. Les légumes frais cueillis du jardin qui constituaient l’essentiel de son quotidien – la viande était trop chère, poules et canards étaient réservés, il fallait les vendre en priorité aux clients… Tout une mémoire du goût qui a évolué sans cesse, formant la base, l’appétit intarissable de connaissances, de rencontres, d’opportunités, moteur indispensable de sa bougeotte, de son évolution. Machiavélique ? Je ne crois pas. Certes, il arrive souvent à ses fins. Mais pour moi c’est parce qu’il porte ses projets avec une telle sincérité que autour de lui tout le monde adhère assez vite. Sa vie est un flux d’histoires, de passions, de ruptures, de trajets et intérêts qui se croisent. Alain vit pour la cuisine, adore la vie. Peut-être parce qu’il a failli la perdre. Quand on évoque ensemble le tragique accident d’avion dans les Alpes du Sud, il y a une trentaine d’années, dont il fut le seul rescapé, Alain dit calmement face à la caméra : « Ce fut une expérience terrible dont on peut franchement se passer mais qui me sert tous les jours.» Sous-entendu : pour avancer. Alain a cette capacité très rare de faire de chaque expérience, positive ou négative, un tremplin pour grandir, évoluer, aller de l’avant. Il a ses doutes, mais ne lâche rien. Il suit sa destinée.

Maintenant que LA QUÊTE D’ALAIN DUCASSE est bouclé et que le film sort en salle, allez-vous retourner à vos films de fiction ?

Oui, je termine actuellement le tournage d’un long métrage, de fiction cette fois-ci, en Afrique du Sud, l’histoire de la relation entre une petite fille et un lion, MIA ET LION BLANC. Et si tout se passe bien, je prévois d’en démarrer un autre, au printemps prochain au Canada. Mais pour tout vous dire, on s’est si bien entendus, on a tellement bouffé de kilomètres et de nourriture ensemble ces trois dernières années, que la collaboration avec Alain ne va peut-être pas s’arrêter là. Tout reste à faire, au niveau de la production et de l’écriture préliminaire, mais on aimerait bien adapter ensemble, cette fois d’une manière plus journalistique que LA QUÊTE, son dernier livre passionnant qui donne une image très précise du Ducasse cuisinier français engagé Manger est un acte citoyen.

À suivre, donc…

0 commentaires